Aides à la rénovation énergétique 2025 : simulateurs, explications et conseils pour bien financer vos travaux

Que vous soyez propriétaire occupant, bailleur, ou copropriétaire, il existe en 2025

une gamme élargie d’aides financières pour vous accompagner dans votre projet de rénovation énergétique.

Ce guide a pour objectif de vous permettre de comprendre, estimer, et activer les dispositifs de financement les plus adaptés à votre situation, tout en optimisant vos chances de bénéficier des meilleures subventions.

Estimer vos droits aux aides : simulateur en ligne

Pour estimer vos droits aux aides financières à la rénovation énergétique, le plus efficace est d’utiliser un simulateur en ligne fiable. L’outil Mes Aides Réno, mis en place par l’État, vous permet d’évaluer les subventions auxquelles vous pouvez prétendre en fonction de votre logement, de vos revenus et de la nature des travaux envisagés.

Des plateformes comme France Rénov’, l’ANIL ou certaines agences locales de l’énergie proposent aussi des calculateurs gratuits. En quelques clics, vous simulez vos aides nationales, aides locales, CEE, MaPrimeRénov’, éco-prêts ou encore subventions territoriales. Ces outils prennent en compte les conditions d’éligibilité, la composition du foyer, les ressources, la situation géographique, le montant des travaux et les travaux éligibles.

Utiliser un simulateur permet de préparer votre dossier, de mieux planifier votre budget, et d’identifier les services publics à contacter. Cela réduit le risque d’oublier une aide financière accessible sur votre territoire ou de passer à côté d’un dispositif de financement compatible avec vos objectifs : isolation thermique, changement de système de chauffage, amélioration de la ventilation, ou encore travaux d’accessibilité.

Avant de déposer votre demande, il est conseillé de simuler plusieurs scénarios : par geste (ex. : isolation des combles) ou par parcours complet (rénovation globale). Ainsi, vous identifiez les économies d’énergie potentielles et le montant total des aides mobilisables. C’est une première étape essentielle pour réussir son projet de rénovation et bénéficier d’un accompagnement adapté.

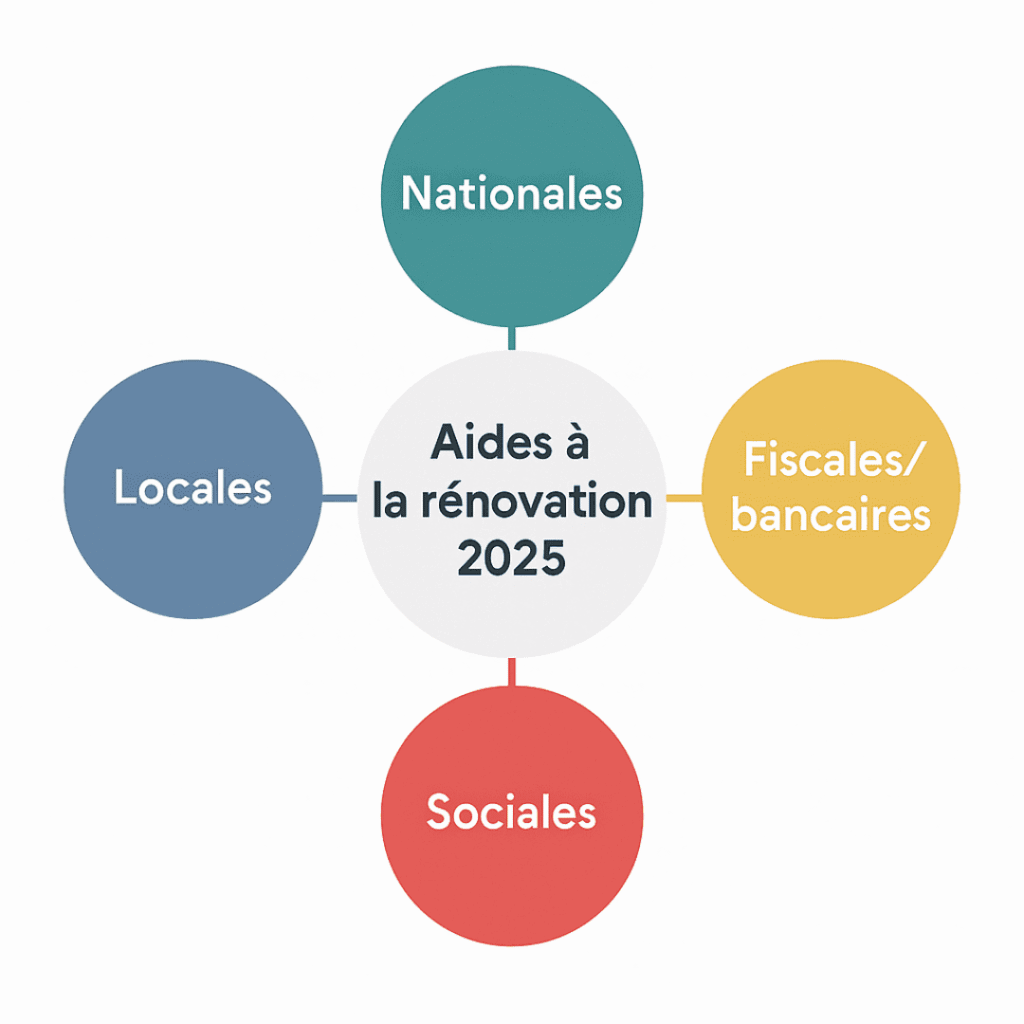

Les grandes familles d’aides disponibles en 2025

En 2025, les aides à la rénovation énergétique se déclinent en cinq grandes familles : nationales, fiscales et bancaires, privées, locales, et sociales. Chaque dispositif a ses propres critères d’éligibilité, conditions de ressources, montants, et types de travaux concernés. Connaître cette typologie permet d’adapter son parcours de rénovation à son profil, à son logement, et à ses besoins spécifiques.

Les aides nationales comme MaPrimeRénov’, les CEE, ou l’éco-prêt à taux zéro sont portées par l’État, via des agences telles que l’Anah ou France Rénov’. Elles visent à soutenir la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les résidences principales.

Les aides fiscales et bancaires incluent notamment la TVA réduite à 5,5 %, les exonérations de taxe foncière, ou les prêts avance mutation accordés par certaines caisses ou banques partenaires. Elles permettent de réduire le coût global du projet.

Les primes privées, comme celles des fournisseurs d’énergie dans le cadre des certificats d’économie d’énergie (CEE), offrent un coup de pouce financier en complément. Leurs montants varient en fonction du type d’équipement, de la situation géographique et de la performance énergétique visée.

Les aides locales sont décidées à l’échelle de la région, du département, ou de la commune. Leur objectif est d’accompagner les ménages, selon les priorités territoriales et les politiques locales de transition écologique.

Enfin, les aides sociales s’adressent aux ménages modestes ou en situation de précarité énergétique, via des dispositifs comme le chèque énergie, le FSL ou les aides spécifiques des collectivités locales.

Chaque catégorie d’aide est complémentaire. Bien les identifier vous permet de construire un financement complet pour réaliser vos travaux, améliorer votre confort, et réduire durablement votre consommation énergétique.

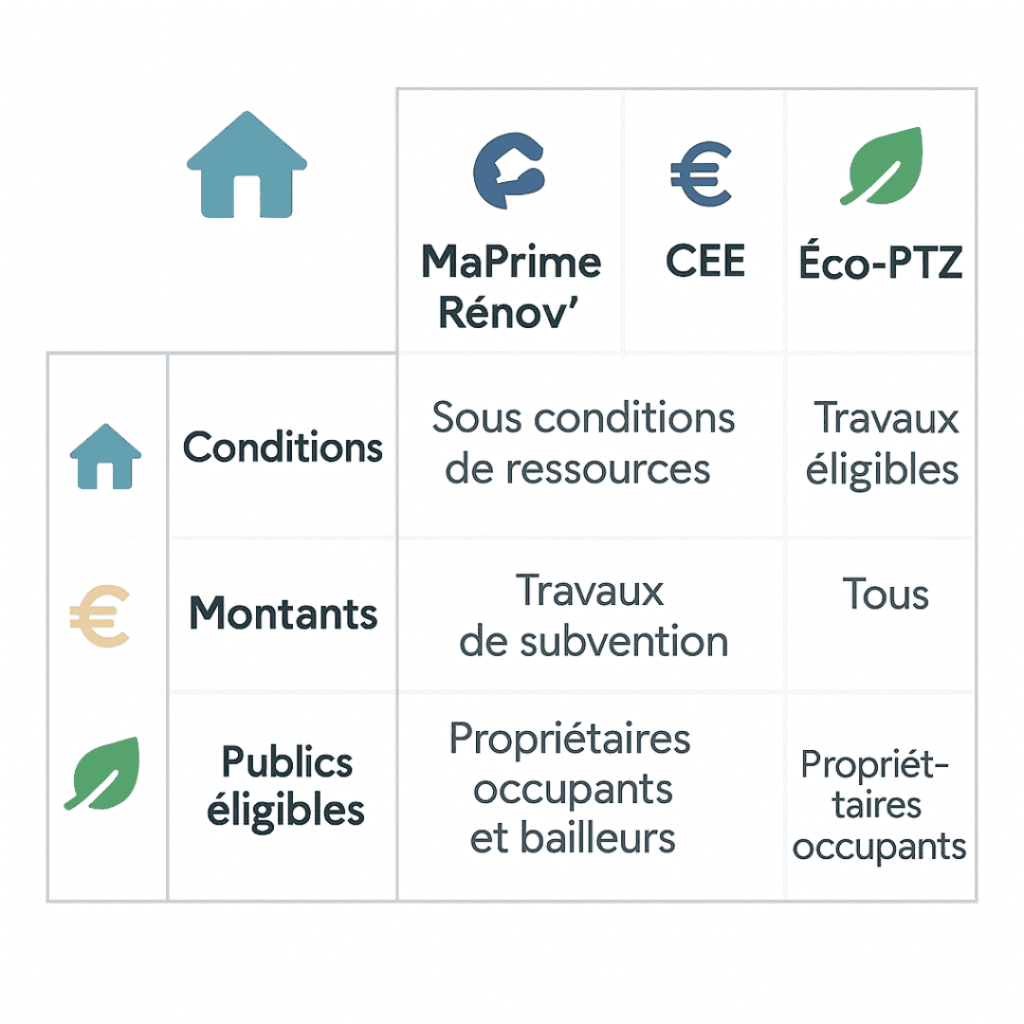

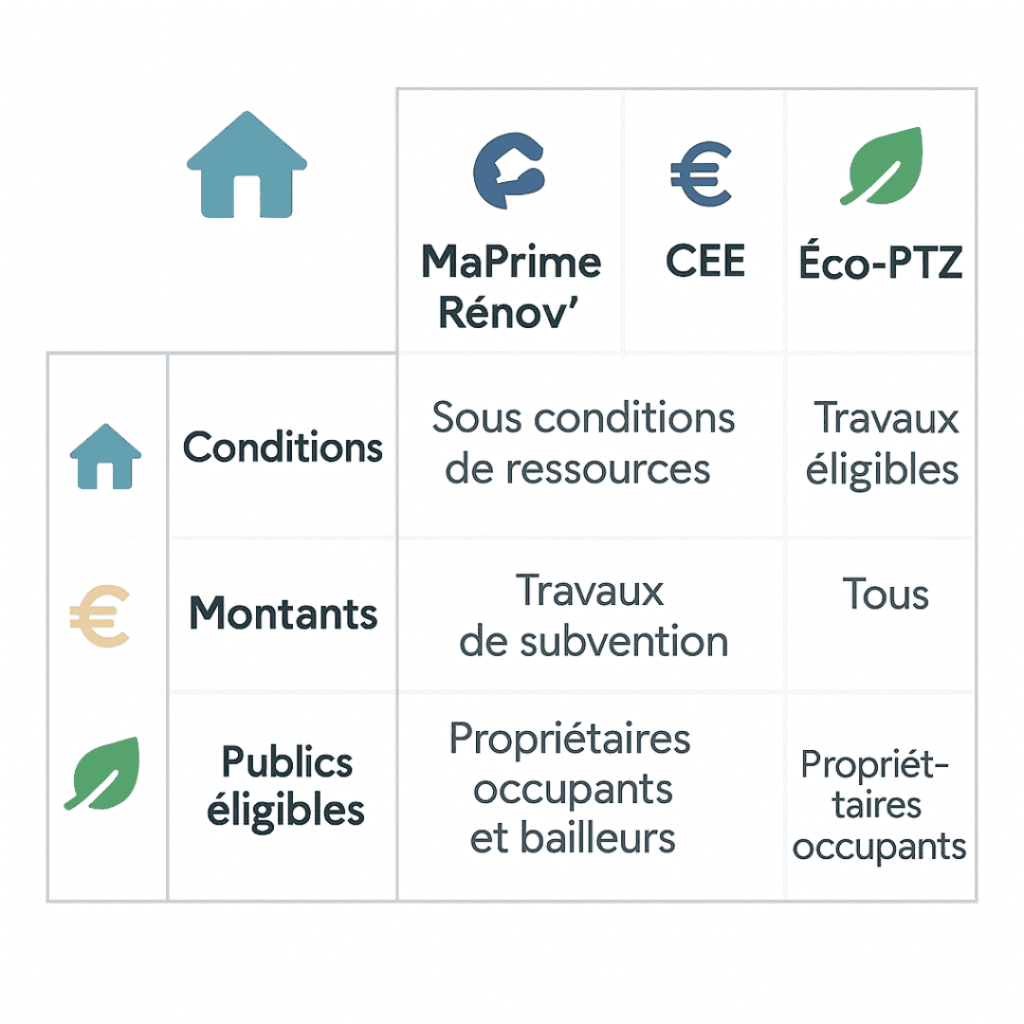

Aides nationales : MaPrimeRénov’, CEE, Éco-PTZ

Les aides nationales constituent la base du financement pour tout projet de rénovation énergétique. Elles sont accessibles sur l’ensemble du territoire français et pilotées par des organismes publics comme l’Anah, le ministère de la Transition écologique ou France Rénov’.

La plus connue, MaPrimeRénov’, est une subvention directe destinée aux propriétaires occupants, bailleurs ou copropriétés. Elle couvre une partie importante du montant des travaux selon les revenus du foyer et le type d’équipement installé. Le dispositif propose aussi un parcours accompagné pour les rénovations globales (MaPrimeRénov’ Parcours par geste).

Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) complètent cette aide. Ils sont versés par les fournisseurs d’énergie dans le cadre d’un dispositif d’État les obligeant à inciter les ménages à réaliser des travaux d’efficacité énergétique. En cumulant CEE et MaPrimeRénov’, on peut couvrir jusqu’à 80 % du coût des travaux dans certains cas.

Enfin, l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) permet de financer le reste à charge sans intérêt. Proposé par de nombreuses banques partenaires, il est accordé sans condition de ressources et peut atteindre jusqu’à 50 000 € selon l’ampleur des travaux.

Ces trois aides nationales principales sont cumulables sous conditions. Elles concernent les travaux d’isolation, remplacement de chauffage, ventilation, audit énergétique, ou encore l’installation de pompes à chaleur et autres équipements performants labellisés RGE. Elles permettent ainsi aux ménages de réduire leurs factures d’énergie, d’améliorer leur confort thermique et de valoriser leur logement tout en participant à la transition écologique.

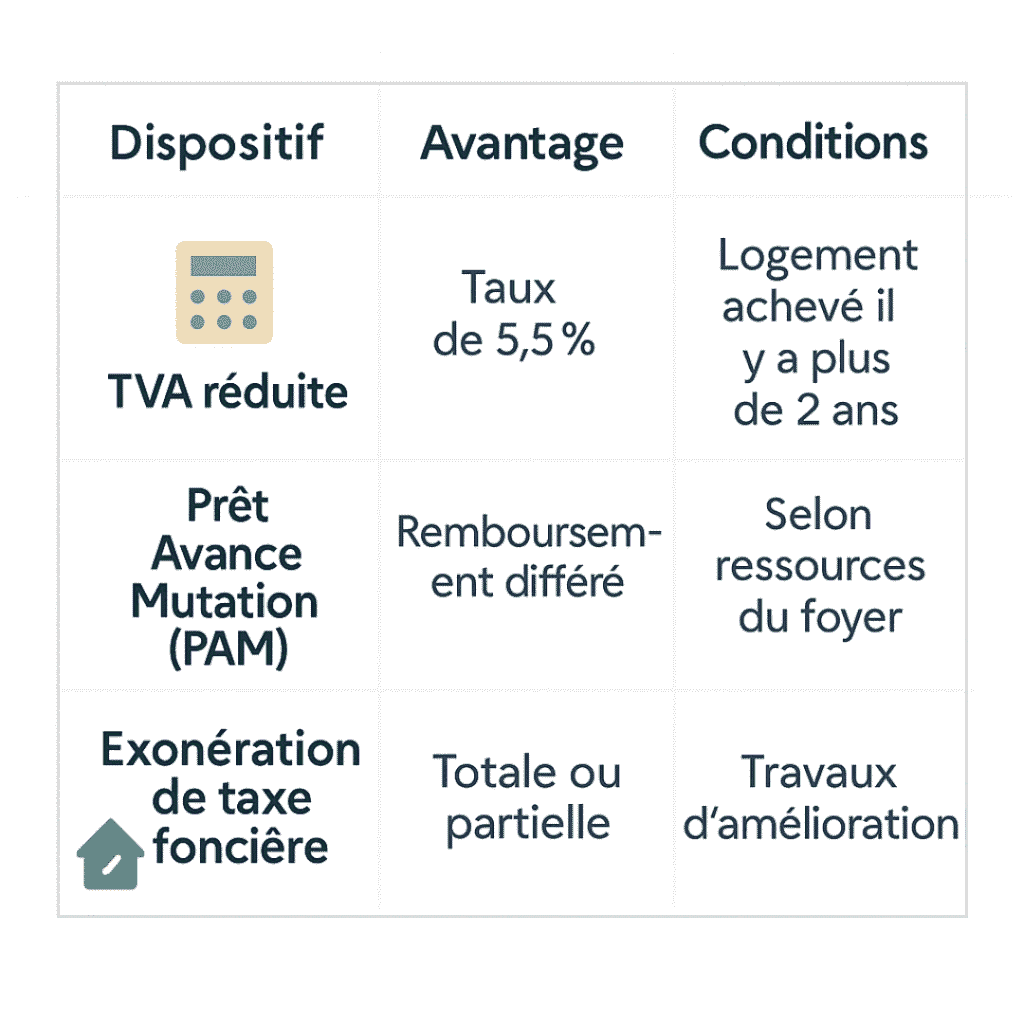

Aides fiscales et prêts bancaires

En complément des subventions nationales, les aides fiscales et les prêts bancaires avantageux permettent de réduire le coût global de votre projet de rénovation énergétique.

L’État propose une TVA réduite à 5,5 % sur les travaux d’amélioration énergétique réalisés dans un logement principal de plus de deux ans. Cette réduction s’applique à la main-d’œuvre comme aux équipements installés : systèmes de chauffage performants, isolation thermique, ventilation mécanique contrôlée ou pompes à chaleur.

Autre dispositif intéressant : l’exonération temporaire de taxe foncière. Certaines collectivités locales accordent une exonération partielle ou totale pendant 3 à 5 ans, en contrepartie de travaux de rénovation énergétique répondant aux normes environnementales en vigueur. Il convient de se renseigner directement auprès de votre commune ou agence territoriale.

Le prêt avance mutation (PAM) s’adresse aux ménages modestes ou seniors ne souhaitant pas contracter un prêt classique. Le capital est remboursé au moment de la vente ou de la transmission du logement. Ce prêt est garanti par l’État via une caisse spécifique et proposé par certaines banques partenaires.

Enfin, l’éco-prêt à taux zéro, déjà mentionné plus haut, peut également être classé dans cette catégorie. Il permet de financer une partie des travaux éligibles sans payer d’intérêts, jusqu’à 50 000 € pour une rénovation performante.

Ces dispositifs fiscaux et bancaires sont souvent cumulables avec les aides publiques (comme MaPrimeRénov’ ou les CEE). Ils permettent ainsi un financement progressif de votre parcours de rénovation, avec un reste à charge allégé et des bénéfices immédiats sur votre facture énergétique.

Primes privées et CEE : comprendre leur logique

Les primes privées, souvent méconnues, représentent un levier financier puissant dans le financement de la rénovation énergétique. Elles s’inscrivent dans le cadre du mécanisme des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), mis en place par l’État pour faire participer les fournisseurs d’énergie à la transition énergétique.

Concrètement, les distributeurs de gaz, d’électricité ou de carburants ont l’obligation de réduire les consommations d’énergie sur le territoire français. Pour remplir cette mission, ils versent des primes énergie aux particuliers ou entreprises qui réalisent des travaux de rénovation énergétique éligibles.

On distingue notamment les offres de “Coup de pouce” pour l’isolation thermique, le remplacement d’un chauffage au gaz ou au fioul, ou encore l’installation d’un équipement performant comme une pompe à chaleur ou un système de ventilation efficace. Ces primes sont directement versées sous forme de chèque, de virement ou de réduction sur facture.

Les montants varient en fonction du revenu du ménage, du type de travaux réalisés, de la zone climatique, et du professionnel RGE choisi. Les fournisseurs d’énergie, appelés aussi obligés, peuvent déléguer cette gestion à des organismes agréés, mais le principe reste identique : plus vos travaux génèrent d’économies d’énergie, plus la prime CEE sera élevée.

Pour bénéficier de ces primes, il est impératif de signer un devis avant le début des travaux avec un professionnel RGE, et de bien remplir le dossier de demande dans les délais. Il est possible de cumuler ces primes privées avec MaPrimeRénov’, l’éco-PTZ, ou d’autres aides locales pour réduire le reste à charge et optimiser le financement global de votre projet de rénovation.

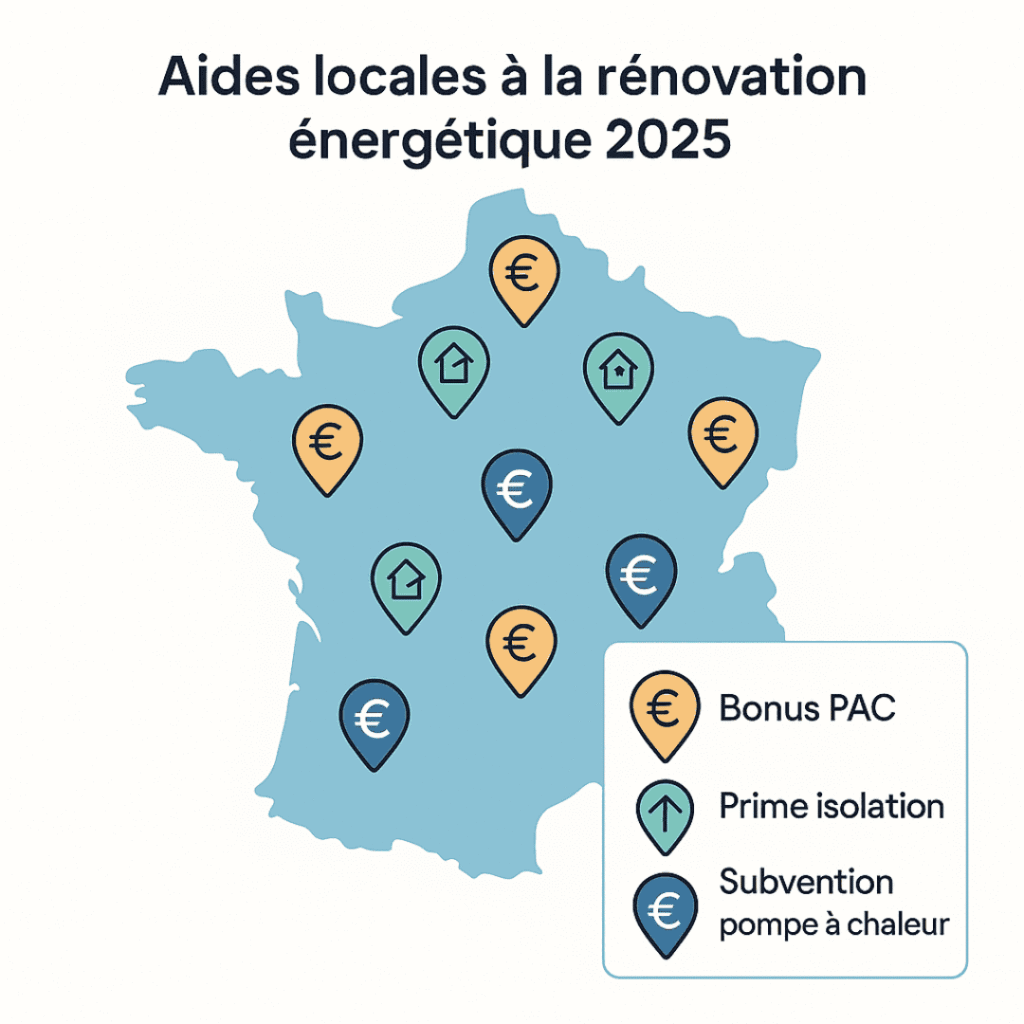

Aides locales et régionales

Au-delà des dispositifs nationaux, chaque collectivité territoriale peut proposer ses propres aides locales à la rénovation énergétique. Ces subventions, pilotées par les régions, départements, ou communes, sont souvent complémentaires aux aides de l’État et permettent de renforcer le financement pour certains profils ou types de travaux.

Par exemple, certaines régions accordent des primes spécifiques pour l’installation de pompes à chaleur, l’isolation des combles ou la pose de VMC double flux. Des départements soutiennent les ménages modestes avec des aides forfaitaires, ou des subventions ciblées pour les logements anciens.

Ces aides varient selon plusieurs critères : lieu d’habitation, revenus du foyer, type de logement (maison, appartement, copropriété), ou encore nature des travaux engagés. Certaines communes accordent même un bonus écologique pour des rénovations globales permettant un gain d’au moins deux classes sur l’étiquette DPE.

Il existe également des simulations régionales accessibles en ligne via les sites des conseils régionaux ou des agences locales de l’énergie. Ces simulateurs permettent d’estimer les aides locales cumulables avec MaPrimeRénov’, les CEE ou l’éco-prêt à taux zéro.

Se renseigner en amont auprès de sa collectivité ou de son espace conseil France Rénov’ est essentiel. Ces dispositifs peuvent faire la différence, notamment pour les logements situés en zone rurale, les copropriétés dégradées ou les résidences principales construites avant 1990.

En 2025, la tendance est à la mobilisation des territoires dans la transition énergétique. Les aides territoriales sont donc un maillon clé pour réaliser vos travaux tout en maîtrisant le reste à charge.

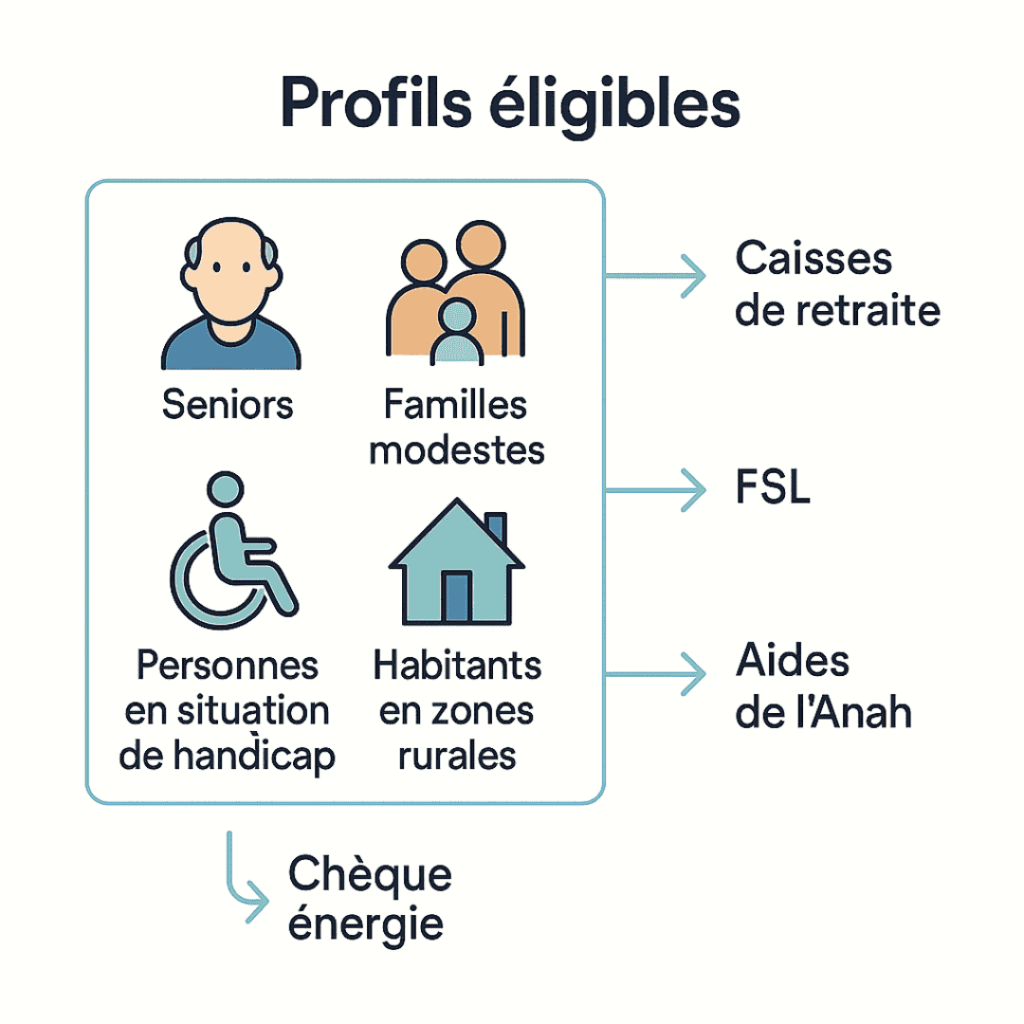

Aides sociales et spécifiques

Pour les ménages en situation de précarité énergétique ou aux revenus modestes, il existe des aides sociales ciblées permettant de rendre la rénovation énergétique plus accessible. Ces dispositifs, souvent peu connus, jouent pourtant un rôle clé dans la lutte contre les inégalités d’accès au confort thermique.

Le chèque énergie est une aide annuelle accordée automatiquement en fonction du revenu fiscal de référence et de la composition du foyer. Il peut être utilisé pour payer une facture d’énergie, financer une partie des travaux, ou régler une prestation réalisée par un professionnel RGE.

Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) peut également intervenir pour financer des travaux urgents, particulièrement dans les cas de logements dégradés ou de risques sanitaires liés à l’humidité, à la ventilation ou au système de chauffage.

Certaines collectivités locales ou caisses de retraite proposent aussi des aides spécifiques à destination des personnes âgées, en situation de handicap, ou en perte d’autonomie. Ces aides ciblent généralement des travaux d’accessibilité, d’adaptation du logement, ou de mise aux normes de certains équipements.

D’autres dispositifs, comme ceux gérés par l’Anah dans le cadre de l’offre Habiter Mieux Sérénité, permettent un accompagnement renforcé avec des aides pouvant couvrir jusqu’à 80 % du montant des travaux, en particulier pour les propriétaires occupants aux revenus très modestes.

Ces aides sociales et spécifiques sont essentielles pour garantir l’égalité d’accès à la rénovation énergétique, notamment dans les zones rurales, les copropriétés fragiles, ou les territoires prioritaires. Elles doivent être activées dès le début du parcours de rénovation, en lien avec un accompagnateur rénov ou un service social local.

Quelles aides pour quels travaux de rénovation ?

Toutes les aides à la rénovation énergétique ne couvrent pas les mêmes types de travaux. Il est donc essentiel de connaître les correspondances entre les dispositifs d’aide et les gestes de rénovation pour maximiser votre financement.

Par exemple, les travaux d’isolation thermique (murs, combles, planchers, toiture) sont largement finançables via MaPrimeRénov’, les CEE, l’éco-PTZ, ainsi que certaines aides locales. Ces gestes permettent de limiter les pertes de chaleur et d’améliorer significativement l’étiquette énergétique du logement.

Le remplacement de systèmes de chauffage obsolètes par une chaudière à condensation, une pompe à chaleur, ou un chauffage bois performant est également éligible à plusieurs dispositifs : primes énergie, TVA réduite, MaPrimeRénov’, ou prêt avance mutation. Ces équipements permettent des économies d’énergie immédiates.

Les travaux liés à la ventilation (VMC simple ou double flux), à l’audit énergétique, à la régulation thermique ou encore à l’installation de systèmes solaires (eau chaude sanitaire) peuvent bénéficier de subventions cumulables, surtout lorsqu’ils s’insèrent dans un parcours global.

Un tableau croisé “Travaux ↔ Aides disponibles” est vivement recommandé pour visualiser rapidement quels dispositifs activer selon votre projet. Certaines aides comme celles de l’Anah exigent un gain de performance global, tandis que d’autres comme les CEE se déclenchent par geste unique.

Enfin, les travaux d’accessibilité, de mise aux normes électriques, ou de sécurisation des installations peuvent aussi bénéficier d’aides spécifiques, en particulier pour les foyers seniors, les personnes en situation de handicap ou les logements anciens.

Bien choisir ses travaux éligibles et croiser les aides disponibles permet donc de financer intelligemment chaque étape du parcours de rénovation, tout en répondant aux besoins réels du logement et de ses occupants.

Qui peut bénéficier des aides ? Conditions, plafonds et profils

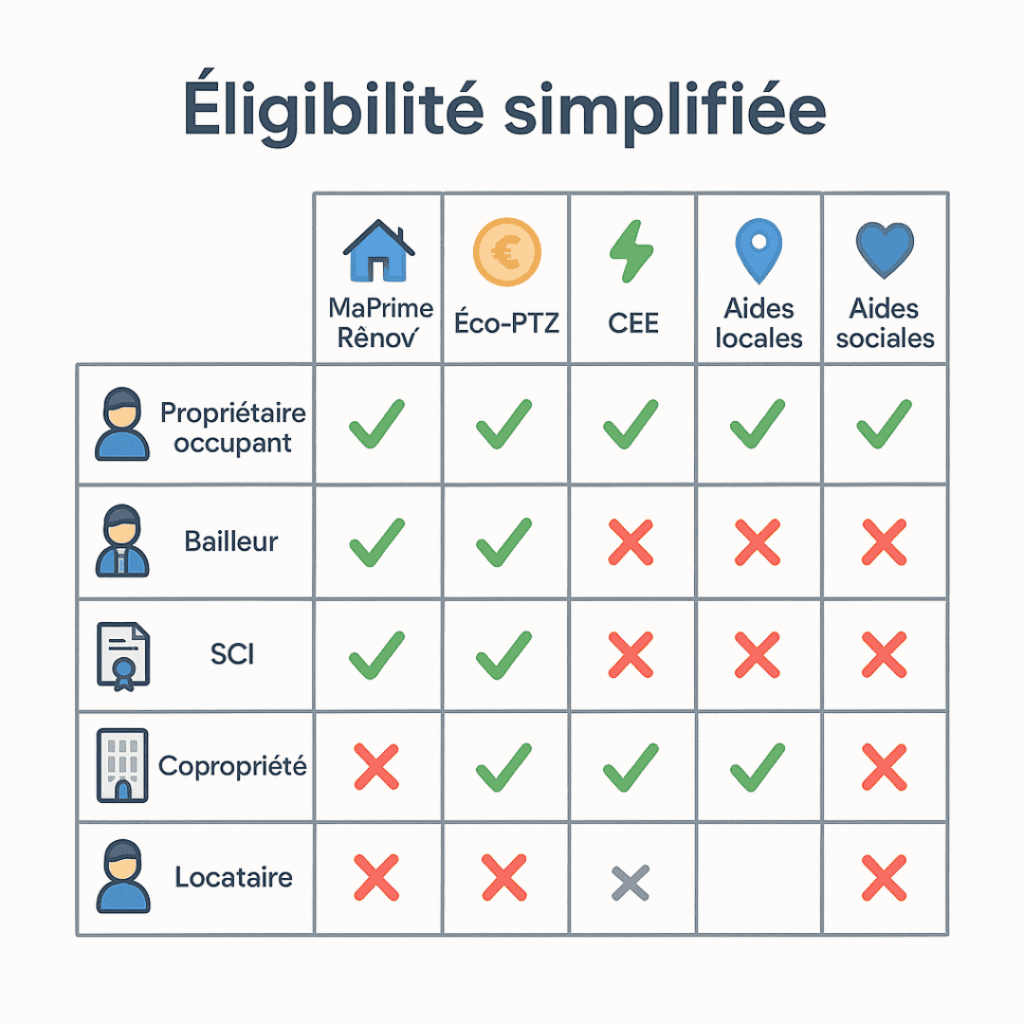

Les conditions d’éligibilité aux aides à la rénovation énergétique varient selon les dispositifs, mais plusieurs profils récurrents reviennent : propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, copropriétés, SCI, ou encore locataires dans certains cas. Comprendre ces critères est indispensable pour éviter les refus de dossier ou les pertes de subventions.

La plupart des aides nationales, comme MaPrimeRénov’ ou l’éco-PTZ, sont soumis à des plafonds de ressources. L’Anah distingue plusieurs catégories de revenus : modestes, très modestes, intermédiaires et supérieurs. Ces plafonds tiennent compte du revenu fiscal de référence, du nombre de personnes dans le foyer et de la zone géographique (Île-de-France ou hors Île-de-France).

Les copropriétaires peuvent bénéficier d’aides spécifiques à condition que le bâtiment comporte au moins 75 % de résidences principales. Les SCI doivent prouver que le logement est loué en tant que résidence principale et respecter certaines conditions de mise en location pour accéder aux dispositifs.

Quant aux bailleurs, ils peuvent demander certaines aides financières à condition de s’engager à louer le logement rénové pour une durée minimale, à des conditions de loyers plafonnés.

Il est important de noter que certaines aides locales ne sont accordées qu’aux occupants du logement, ou exigent une ancienneté minimale du bien (souvent 15 ans). De plus, l’intervention d’un professionnel RGE est une condition indispensable dans presque tous les cas.

Des simulateurs comme Mes Aides Réno, France Rénov’ ou ceux de l’ANIL permettent de vérifier rapidement votre éligibilité selon votre profil, votre revenu et la nature des travaux envisagés.

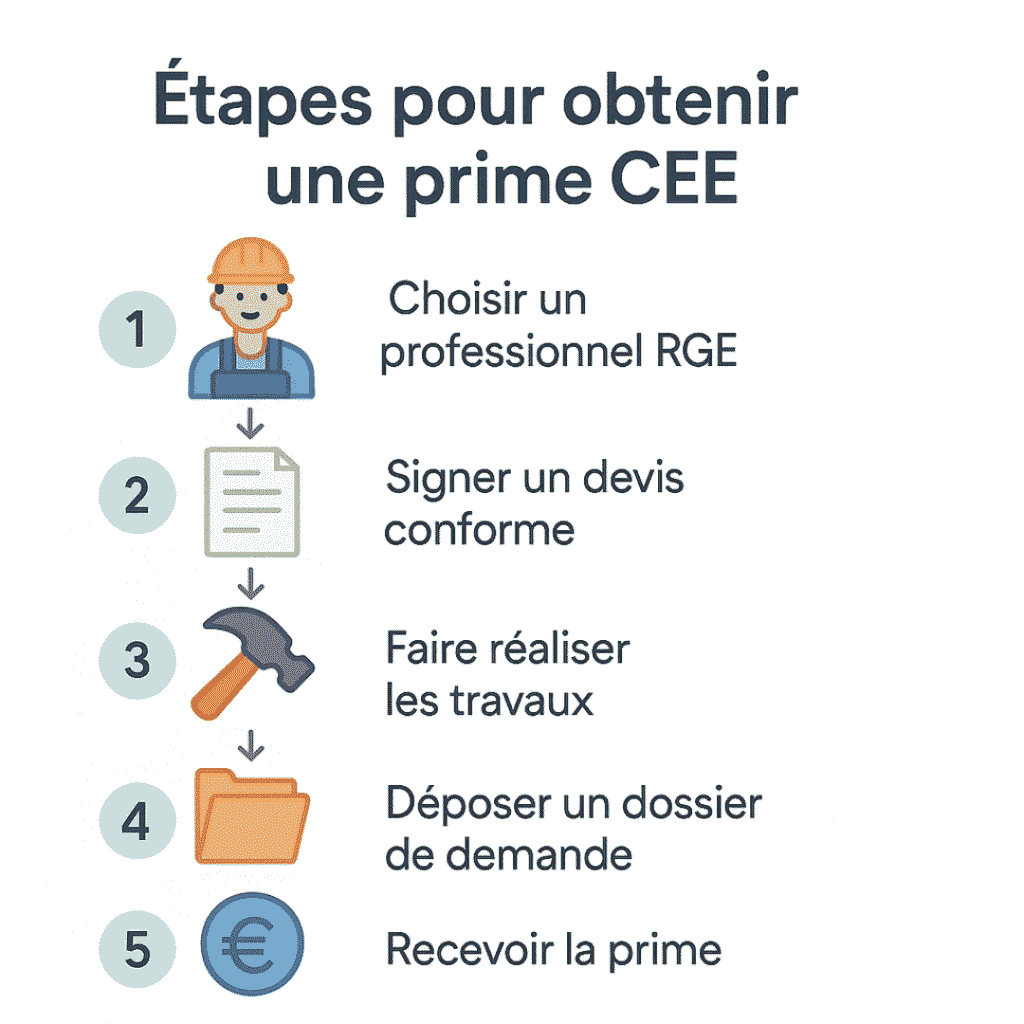

Tutoriel complet : comment faire une demande d’aide ?

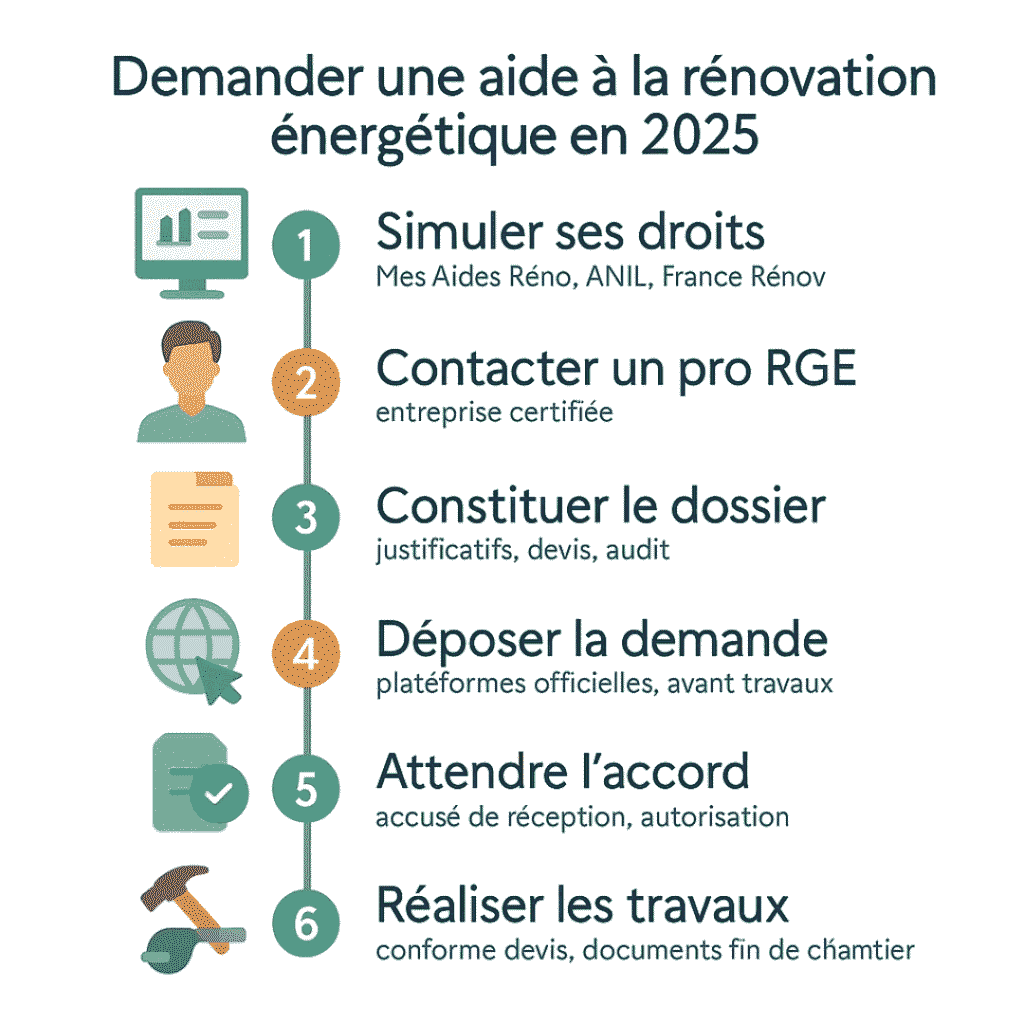

Faire une demande d’aide à la rénovation énergétique nécessite de suivre un parcours précis, souvent en plusieurs étapes, afin d’assurer la bonne prise en charge financière de vos travaux. Voici un tutoriel pratique pour ne rien oublier.

- Simulez vos droits : utilisez des simulateurs comme Mes Aides Réno, France Rénov’ ou l’ANIL pour connaître les aides disponibles selon votre profil, votre logement et le type de travaux envisagés.

- Contactez un professionnel RGE : pour bénéficier de la plupart des aides (MaPrimeRénov’, CEE, éco-PTZ…), les travaux doivent être réalisés par une entreprise certifiée RGE. Pensez à vérifier sa validité via l’annuaire officiel.

- Constituez votre dossier : vous devrez fournir des pièces justificatives comme vos revenus, des factures énergétiques, un devis signé par l’entreprise RGE, des photos avant travaux, et parfois un audit énergétique préalable.

- Déposez la demande en ligne : chaque dispositif a son portail dédié : maprimerenov.gouv.fr, cee.ecologie.gouv.fr, ou votre région pour les aides locales. Les demandes doivent être faites avant le démarrage des travaux.

- Attendez l’accord officiel : une fois le dossier déposé, un accusé de réception vous est transmis. L’aide est accordée par notification et vous pouvez alors commencer les travaux.

- Faites réaliser les travaux : assurez-vous que tout est conforme au devis initial et que les documents de fin de chantier sont bien fournis (facture détaillée, attestation de conformité, certificat RGE).

- Recevez l’aide : une fois les travaux terminés, vous devez envoyer les justificatifs via la plateforme utilisée. Le paiement de l’aide interviendra généralement dans un délai de 2 à 6 mois.

Ce parcours de demande peut varier légèrement selon les dispositifs, mais les étapes-clés restent les mêmes. Pour un accompagnement plus fluide, vous pouvez aussi faire appel à un accompagnateur Rénov’, qui centralise la gestion administrative et optimise la mobilisation des aides cumulables.

Études de cas : combien touchent vraiment les Français ?

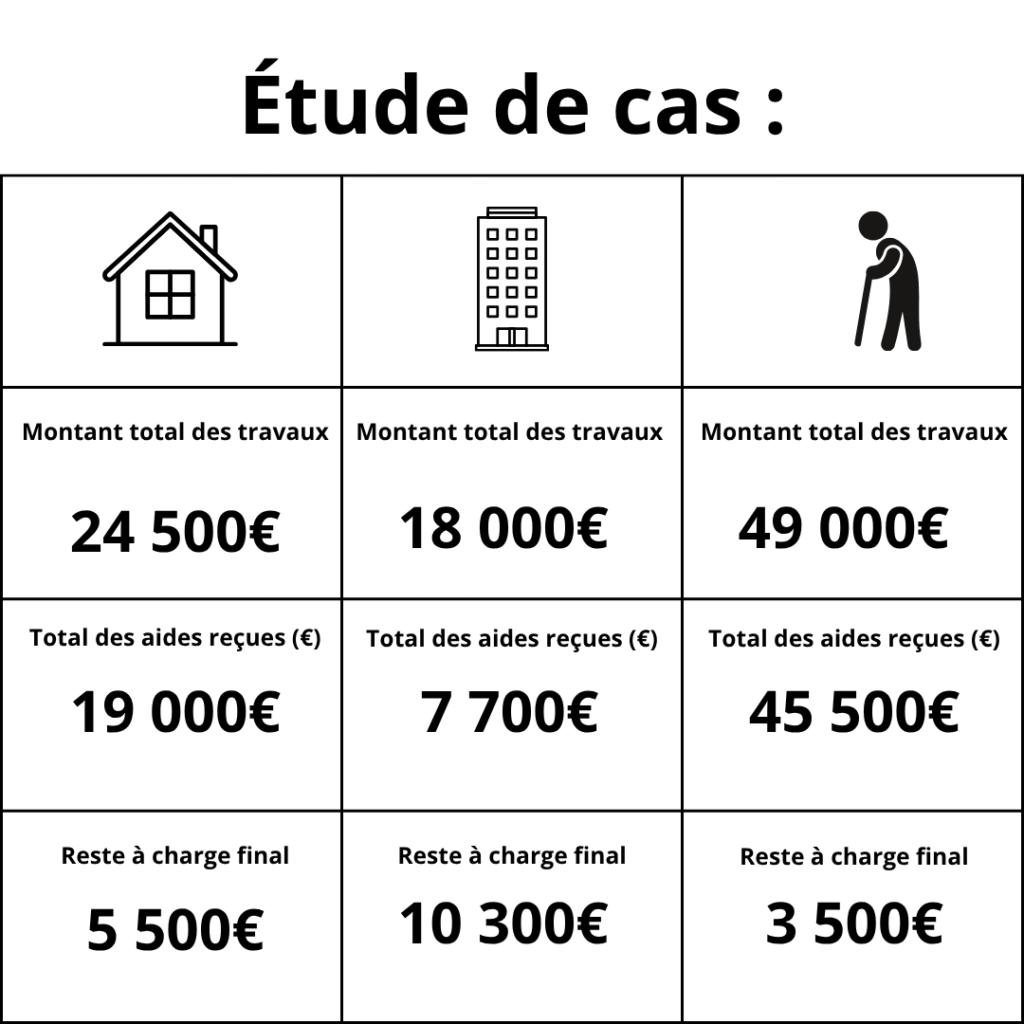

Pour mieux comprendre l’impact réel des aides à la rénovation énergétique, rien de tel que des exemples concrets. Voici plusieurs cas de foyers ayant réalisé des travaux d’amélioration énergétique en 2024-2025, avec un aperçu des montants d’aides perçus et du reste à charge final.

Cas 1 – Foyer modeste en maison individuelle (zone rurale)

- Travaux réalisés : isolation des combles + pompe à chaleur air-eau + VMC hygroréglable

- Montant total : 24 500 €

- Aides mobilisées : MaPrimeRénov’ (12 000 €) + CEE (4 000 €) + aide régionale (2 500 €) + chèque énergie travaux (500 €)

- Reste à charge : 5 500 €

- Gain estimé : -40 % de facture de chauffage

Cas 2 – Propriétaire bailleur en copropriété (zone urbaine)

- Travaux : isolation des murs par l’intérieur + remplacement chaudière gaz à condensation

- Montant : 18 000 €

- Aides obtenues : CEE (3 200 €) + MaPrimeRénov’ bailleur (4 500 €)

- Reste à charge : 10 300 €

- Avantage : valeur verte du bien améliorée, baisse des émissions de CO₂

Cas 3 – Couple retraité dans maison ancienne (zone littorale)

- Travaux : rénovation globale accompagnée incluant isolation, chauffage, ventilation, audit énergétique

- Montant global : 49 000 €

- Aides perçues : MaPrimeRénov’ parcours accompagné (20 000 €) + éco-PTZ (20 000 €) + primes CEE (5 500 €)

- Reste à charge : 3 500 € (après prêt)

- Résultat : DPE passé de E à B, gain thermique significatif, plus-value immobilière

Ces cas illustrent la diversité des parcours de financement, selon la situation du foyer, la localisation, les dispositifs mobilisés, et l’ampleur des travaux. Une fiche de simulation personnalisée est toujours conseillée pour anticiper précisément les aides mobilisables et calibrer le budget rénovation.

Aides oubliées : les dispositifs peu connus à fort impact

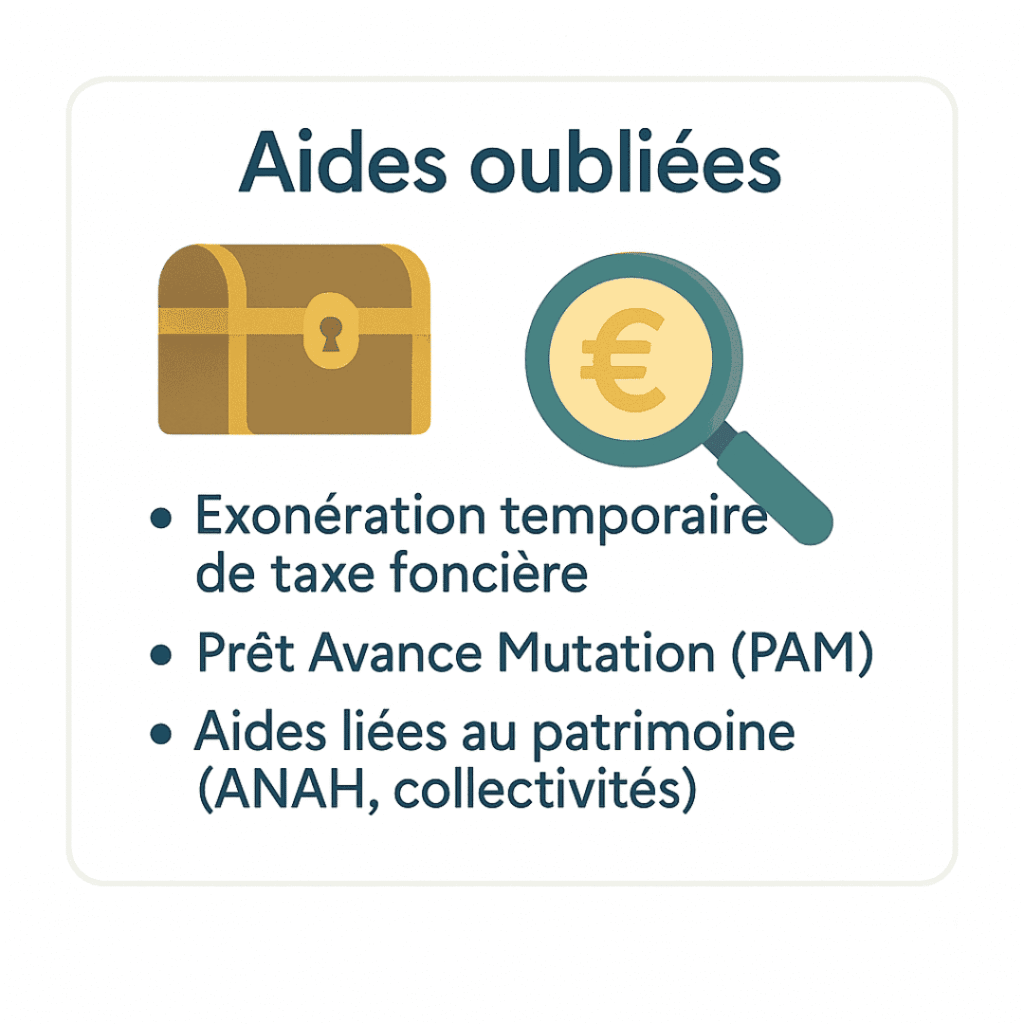

Certaines aides à la rénovation énergétique sont souvent négligées ou mal connues, alors qu’elles peuvent représenter un levier important pour réduire le reste à charge. Voici un tour d’horizon des dispositifs peu visibles mais particulièrement efficaces selon votre profil ou votre situation patrimoniale.

Le prêt avance mutation est une solution encore peu utilisée. Il permet aux ménages modestes ou séniors de financer des travaux sans remboursement immédiat, le capital étant récupéré à la vente du bien. C’est un levier précieux pour les propriétaires occupants âgés souhaitant préserver leur trésorerie.

L’exonération de taxe foncière temporaire est également méconnue. Certaines communes offrent une exonération partielle ou totale pendant 3 à 5 ans si des travaux de performance énergétique ont été réalisés. Il faut en faire la demande explicite et fournir les justificatifs d’amélioration thermique.

Les aides à la restauration du patrimoine bâti classé ou remarquable peuvent aussi intégrer un volet rénovation énergétique. Des dispositifs départementaux ou régionaux soutiennent ainsi des travaux alliant performance et préservation du bâti.

Enfin, les aides techniques apportées par les CAUE (Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement), les espaces info énergie, ou les agences régionales permettent de bénéficier gratuitement de conseils personnalisés, d’une lecture critique de devis, et de préconisations techniques évitant des erreurs coûteuses.

Ces aides oubliées, bien que plus rares ou plus techniques, peuvent avoir un impact financier ou stratégique fort dans un parcours de rénovation. Il est donc utile de les inclure dans sa stratégie de financement, en les identifiant lors de la phase de diagnostic initial ou via un accompagnateur Rénov’.

Cas particuliers : logement ancien, outre-mer, copropriété, SCI

Certains profils de logements ou de statuts juridiques nécessitent une attention particulière lorsqu’il s’agit de mobiliser des aides à la rénovation énergétique. Ces cas spécifiques peuvent impliquer des règles d’éligibilité différentes ou des dispositifs dédiés.

Pour un logement ancien, notamment construit avant 1948, certaines aides régionales ou départementales intègrent des critères patrimoniaux, ou des contraintes techniques particulières. Dans ces cas, un audit énergétique préalable est souvent exigé pour adapter les travaux aux caractéristiques du bâti.

En outre-mer, les conditions climatiques, les coûts de transport et les enjeux d’adaptation thermique nécessitent des aides spécifiques. L’Anah, les collectivités ultramarines, ou les agences locales de l’énergie proposent des subventions adaptées aux DOM-COM, incluant isolation tropicale, ventilation naturelle, ou énergies renouvelables.

Les copropriétés peuvent accéder à MaPrimeRénov’ Copropriété si elles remplissent plusieurs conditions : au moins 75 % de résidences principales, un plan de travaux global, et le recours à un accompagnateur Rénov’. Le montant des aides dépend du nombre de lots, de la performance énergétique atteinte et des revenus des copropriétaires.

Pour les SCI (Sociétés Civiles Immobilières), l’accès aux aides dépend du fait que le logement soit loué en résidence principale à un ménage éligible. Certaines aides sont exclues, mais les CEE ou les prêts bancaires spécifiques restent souvent accessibles. Il est essentiel d’étudier la fiscalité propre à la SCI pour optimiser les aides mobilisables.

Un arbre de décision clair ou un accompagnement sur mesure est fortement conseillé pour ces cas particuliers, afin de ne pas passer à côté d’aides spécifiques ou de tomber dans des erreurs de procédure.

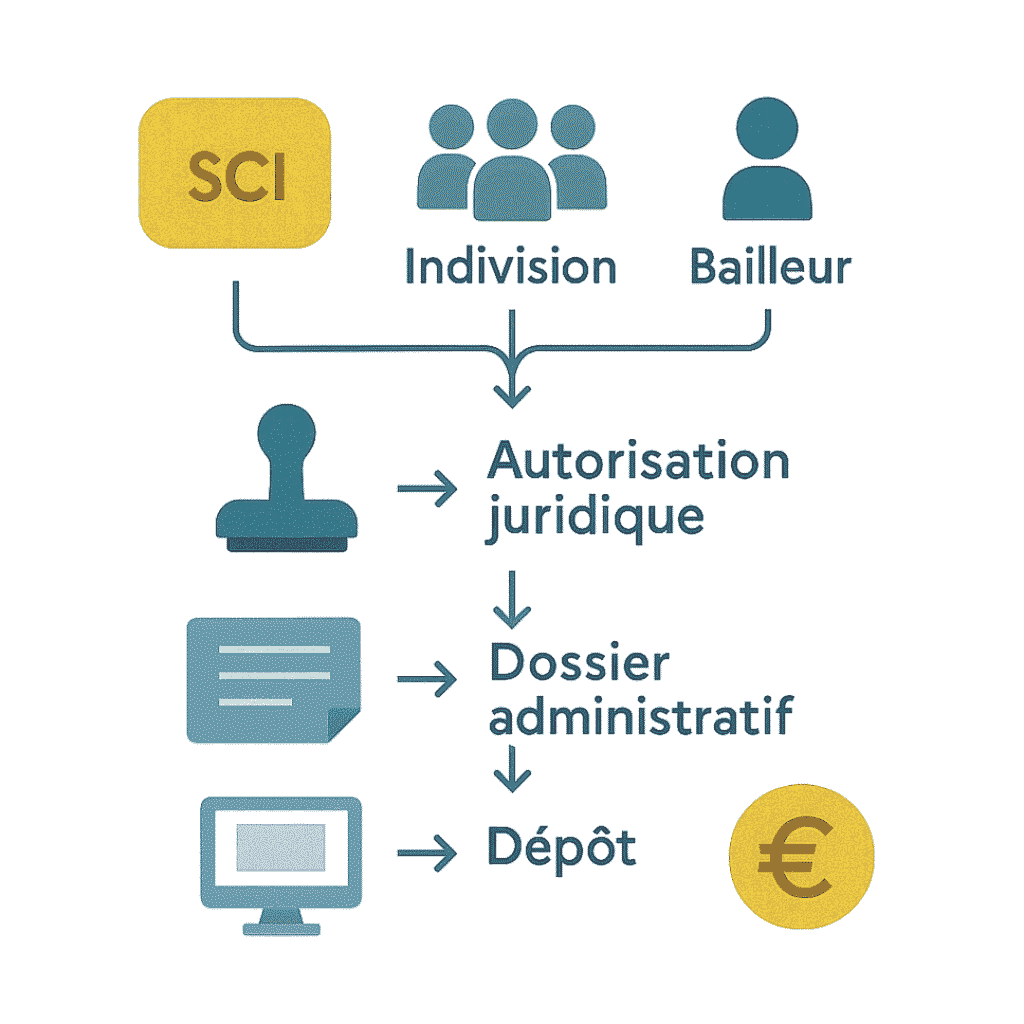

Décryptage des démarches en SCI, indivision ou bailleur

Lorsque le logement à rénover n’est pas détenu en nom propre, mais via une SCI, une indivision, ou dans le cadre d’un bail locatif, les démarches administratives peuvent rapidement devenir complexes. Voici un mini-guide simplifié pour naviguer efficacement dans ces cas particuliers.

Pour les SCI, il faut impérativement que le logement soit loué à titre de résidence principale pour ouvrir droit à certaines aides comme MaPrimeRénov’ bailleur. De plus, la nature des travaux et les revenus des locataires peuvent impacter l’éligibilité. La structure juridique de la SCI joue également sur la fiscalité des aides perçues : certaines peuvent être considérées comme des recettes imposables.

En indivision, toute décision concernant les travaux et le montage financier nécessite l’accord de l’ensemble des indivisaires. Il est donc essentiel de formaliser une convention préalable, et de désigner un représentant pour piloter les démarches, notamment pour le dépôt de dossier, la signature de devis ou la réception des aides.

Pour les bailleurs, plusieurs aides restent accessibles à condition de s’engager à louer le logement rénové en tant que résidence principale, pour une durée minimale, et dans des plafonds de loyers conformes aux exigences du programme. Ces engagements doivent être inscrits contractuellement pour éviter tout risque de remboursement des subventions.

Dans tous les cas, il est vivement recommandé de faire appel à un accompagnateur Rénov’, un notaire ou un expert fiscal pour clarifier les obligations et optimiser le montage du dossier. Une infographie chronologique avec flèches (accords, dépôt, exécution, réception, paiement) peut grandement faciliter la compréhension des étapes.

Anticiper ces spécificités évite les blocages juridiques ou les refus d’aide, et sécurise le parcours de rénovation pour les propriétés en gestion partagée.

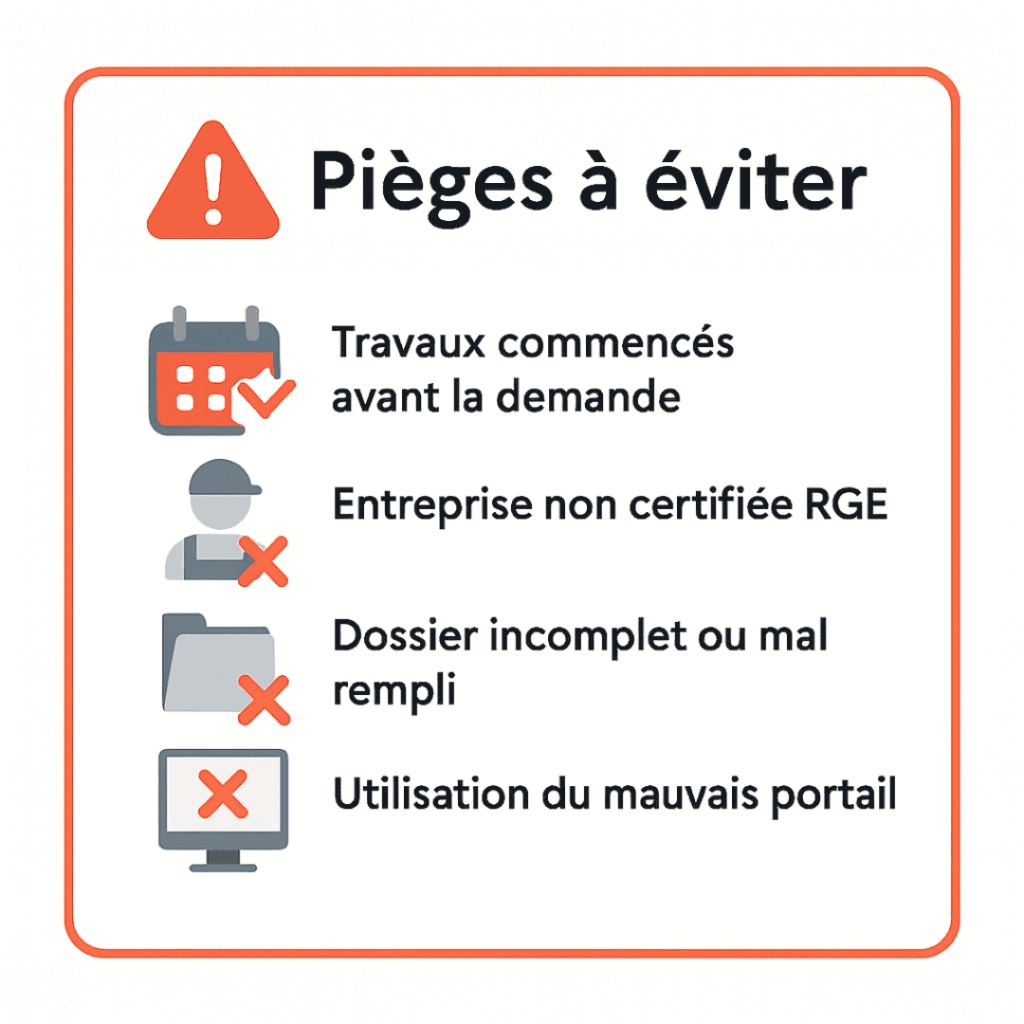

Contre-analyse : les pièges à éviter avec les aides à la rénovation

Si les aides à la rénovation énergétique sont de précieux leviers financiers, elles comportent également plusieurs pièges fréquents qu’il convient d’anticiper pour éviter retards, surcoûts ou pertes de droits.

Le premier écueil est de commencer les travaux avant d’avoir obtenu l’accord officiel. Pour la majorité des dispositifs (MaPrimeRénov’, CEE, aides locales…), le dossier doit être validé et l’accord notifié avant toute signature de devis ou début de chantier.

Autre erreur fréquente : ne pas passer par un professionnel RGE. L’absence de cette certification annule automatiquement l’éligibilité à la quasi-totalité des aides financières. Il est essentiel de vérifier la validité du label RGE sur un annuaire officiel à la date du devis.

Les délais administratifs sont également à surveiller. Certaines aides exigent l’envoi des pièces justificatives dans un délai limité après la fin des travaux. Un oubli ou un retard peut entraîner la perte définitive du financement.

La mauvaise coordination des aides est un autre point critique. Certaines subventions ne sont pas cumulables, ou sont conditionnées à l’activation d’autres dispositifs. Il est donc nécessaire de construire un parcours de financement global et cohérent dès le début.

Enfin, la qualité de l’audit énergétique ou du diagnostic initial est déterminante. Un audit incomplet ou orienté vers des solutions techniques inadaptées peut réduire l’impact des travaux et vous faire perdre des opportunités de gain ou de valorisation patrimoniale.

Pour éviter ces pièges, il est recommandé de :

- Simuler les aides dès la phase de projet

- Monter un dossier complet avec l’aide d’un professionnel ou d’un accompagnateur Rénov’

- Vérifier la compatibilité des aides entre elles

- Respecter scrupuleusement le calendrier administratif

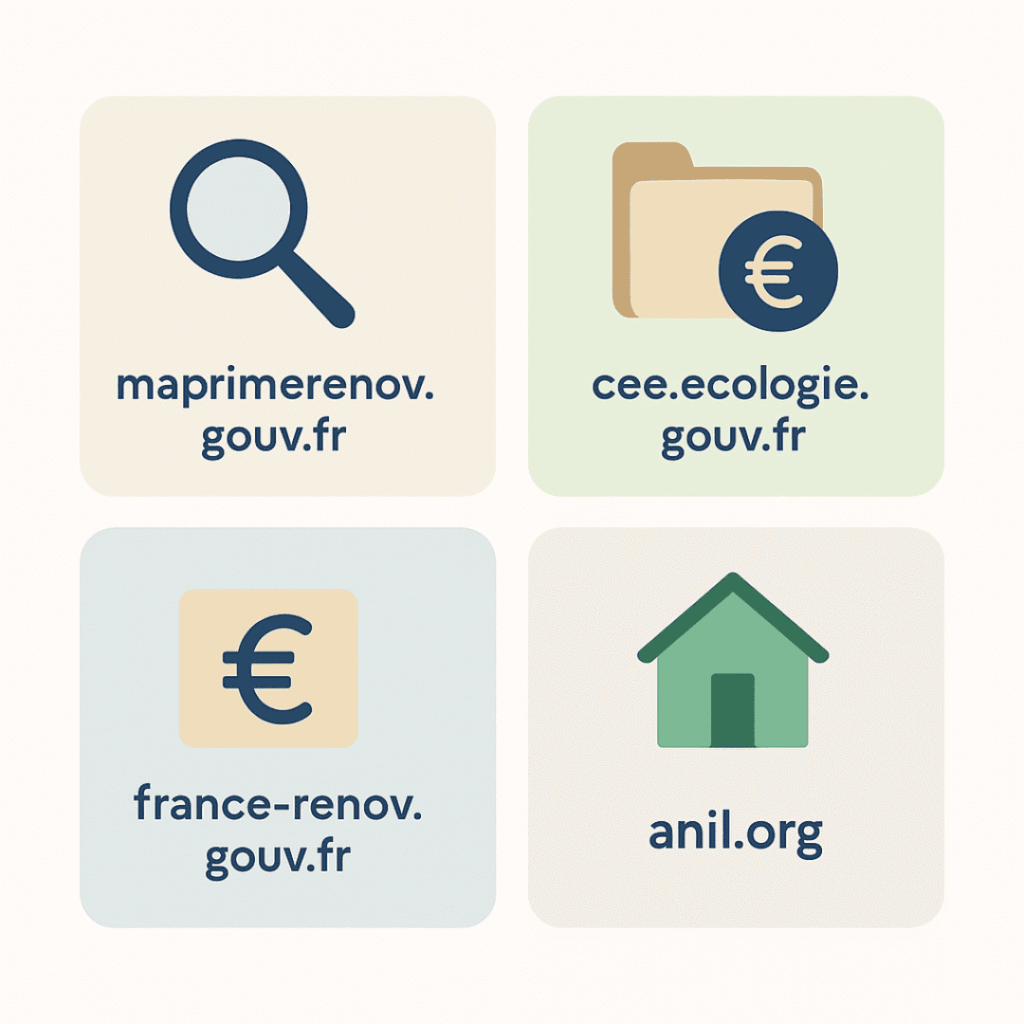

Simulation personnalisée + ressources utiles

Pour faciliter l’activation des aides à la rénovation énergétique, plusieurs simulateurs en ligne et ressources pratiques sont disponibles gratuitement. Ils permettent d’estimer vos droits, de préparer vos dossiers, et de suivre l’avancement de vos demandes de financement.

Voici une grille d’outils essentiels, classés par type d’aide :

- Aides nationales :

- MaPrimeRénov’ : simulateur officiel sur [maprimerenov.gouv.fr]

- Certificats d’économies d’énergie (CEE) : simulateur CEE sur [cee.ecologie.gouv.fr]

- Éco-prêt à taux zéro : information sur [ecologie.gouv.fr]

- Aides locales :

- Portails régionaux (ex : [aides.france-renov.gouv.fr]) avec simulateurs par département

- Agences locales de l’énergie (ALEC, ADIL, etc.) avec outils d’estimation territoriale

- Ressources complémentaires :

- France Rénov’ : guide en ligne et simulateur “Mes Aides Réno”

- ANIL : simulateur d’aides selon revenus, localisation et statut

- Fiches pratiques téléchargeables : checklist de pièces à fournir, conditions d’éligibilité, devis types

Ces outils interactifs vous permettent de personnaliser votre simulation en fonction de votre profil fiscal, de votre logement, du type de travaux envisagés, et de la zone géographique.

Enfin, il est fortement recommandé de visiter la page de votre collectivité territoriale, car certaines aides régionales ou locales ne sont visibles que via les portails administratifs ou les services urbanisme. De même, s’appuyer sur un accompagnateur Rénov’ vous garantit un accès complet aux ressources officielles et aux bons interlocuteurs.

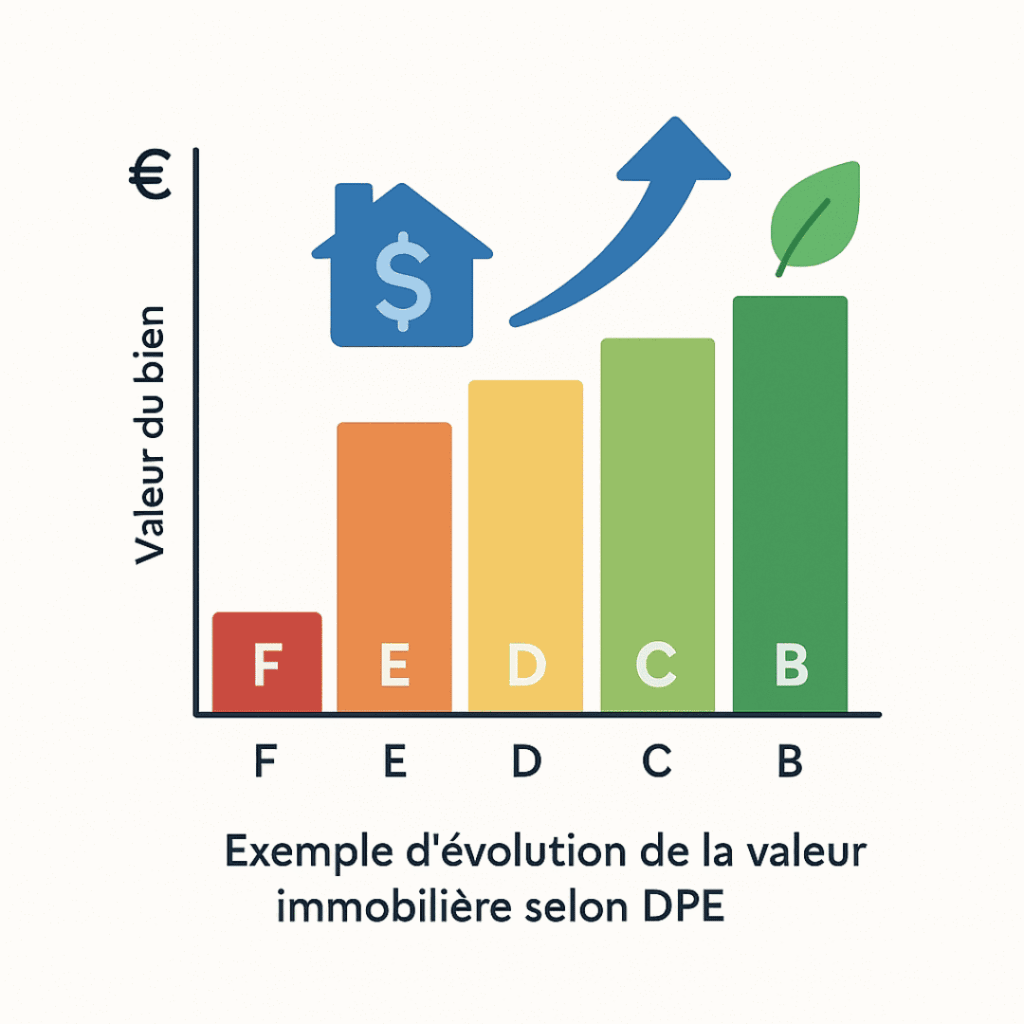

Calcul de la “valeur verte” d’un logement rénové

Au-delà des gains en confort et en économies d’énergie, une rénovation énergétique réussie peut générer une réelle plus-value immobilière : c’est ce qu’on appelle la valeur verte.

La valeur verte désigne l’augmentation de la valeur d’un bien immobilier en lien direct avec ses performances énergétiques. Concrètement, un logement rénové avec une étiquette DPE améliorée (passage de F à C, ou de E à B) peut se vendre plus vite et plus cher sur le marché.

Selon les études de l’ADEME et des notaires de France, la plus-value moyenne peut atteindre 5 à 15 % dans certaines zones tendues. Cette valorisation dépend :

- Du gain de classes DPE obtenu

- Du type de travaux réalisés (isolation, chauffage, ventilation…)

- De la localisation géographique

- De la date de rénovation (avant ou après des seuils réglementaires)

Certains outils permettent aujourd’hui d’estimer cette valeur verte. Le simulateur Observatoire DPE ou les plateformes régionales d’estimation croisent des données immobilières et des résultats de rénovation énergétique pour projeter l’impact financier à moyen terme.

La valeur verte a également un impact fiscal en cas de revente. Une plus-value immobilière plus élevée peut être soumise à impôt sur le revenu, sauf si le logement est votre résidence principale. Il est donc conseillé d’anticiper cette donnée dans le montage global du projet.

Inclure ce critère dans l’évaluation globale permet de mesurer non seulement le retour sur investissement énergétique, mais aussi le patrimoine futur généré par les travaux de rénovation.

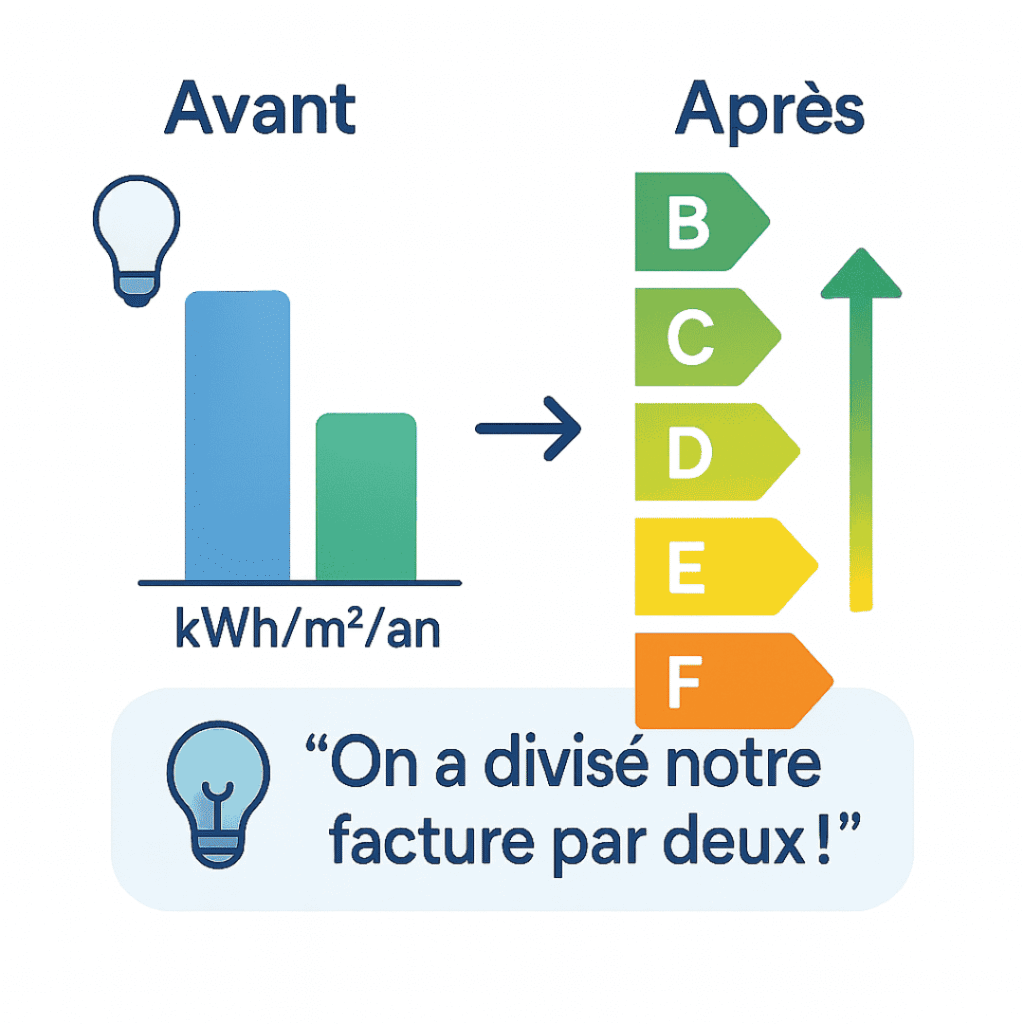

Évolution réelle des performances énergétiques

Au-delà des prévisions et des simulateurs, il est essentiel d’évaluer l’impact réel des travaux de rénovation énergétique. Cela passe par l’analyse concrète des évolutions de consommation, des étiquettes DPE, et des témoignages des occupants.

La première mesure tangible est la baisse de la consommation énergétique annuelle : chauffage, eau chaude, ventilation, etc. En moyenne, une rénovation globale bien conçue permet de réduire de 30 à 60 % la facture énergétique, avec un confort thermique renforcé, surtout en hiver.

Le diagnostic de performance énergétique (DPE), réalisé avant et après les travaux, sert de référence officielle. Un logement passant de la classe F ou G à C ou B gagne non seulement en efficacité, mais aussi en valeur patrimoniale et en éligibilité à la location ou à la vente sans restrictions.

Les verbatims de particuliers ayant mené une rénovation révèlent aussi des bénéfices concrets : meilleur confort en mi-saison, disparition des ponts thermiques, amélioration de la qualité de l’air intérieur, ou encore réduction des épisodes de surchauffe estivale.

Ces retours peuvent être complétés par des graphiques d’évolution : consommation en kWh/m², montant des factures avant/après, et indices de performance thermique.

L’analyse de cette évolution réelle des performances est un critère central pour mesurer le succès d’un projet de rénovation énergétique. Elle permet de confirmer la pertinence des gestes engagés, de rassurer les financeurs, et de justifier les choix techniques retenus.

Une fiche de suivi énergétique annuelle est recommandée pour objectiver les résultats dans la durée, identifier les ajustements nécessaires, et continuer à améliorer l’empreinte énergétique du logement.

Contactez-nous pour votre projet de rénovation énergétique

Un conseiller local vous recontacte sous 24h pour évaluer votre projet et vous proposer un plan d’action personnalisé, sans engagement.

- Entreprise certifiée RGE

- Aides financières maximisées

- Aucun sous-traitant – artisans salariés

- Devis clair et sans engagement

- Intervention dans les Hauts-de-France

- Suivi de projet personnalisé

Vous envisagez des travaux de rénovation énergétique dans votre logement ? Faites appel à un artisan RGE reconnu, certifié pour la catégorie de travaux adaptée à votre besoin : isolation, chauffage, toiture ou menuiserie extérieure.

Chez ETR, nous vous proposons un accompagnement complet, du conseil initial à la réalisation du chantier, avec une gestion administrative simplifiée pour vos aides financières RGE. Notre savoir-faire certifié est gage de succès et de performance énergétique durable.

Remplissez dès maintenant notre formulaire ou demandez un rappel. Un conseiller vous répond dans les 24h pour vérifier l’éligibilité de votre projet, et proposer une solution sur-mesure.